1、环境要求:

- 保持整洁、安静、安全,有良好采光和通风条件,温度、湿度保持在适宜范围。

- 禁止无关人员进入,限制人员流动,减少干扰因素。

2、人员配置与职责:

- 设立固定值班医护人员,包括医生、护士等,明确各自职责。

- 医护人员应具备相应资质和丰富临床经验,定期进行急救技能培训和演练。

- 成立应急抢救工作领导小组,负责指挥和协调抢救工作,调配资源。

3、设备与药品管理:

- 配备齐全先进的抢救设备,如监护仪、除颤仪、呼吸机等,并定期检查、保养、调试,确保随时可用。

- 储备充足的抢救药品和物品,专人负责管理,定期清点、补充、更新,保证药品质量和数量。

- 建立设备、药品使用登记制度,记录使用情况和维护信息。

4、患者管理:

- 对危重患者实行优先抢救原则,快速评估病情,制定科学合理的抢救方案。

- 严格掌握患者出入抢救室的标准,进入抢救室的患者应立即采取紧急救治措施,病情稳定后及时转出。

- 尊重患者及家属的知情权和选择权,做好沟通解释工作。

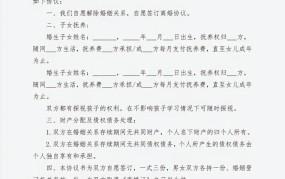

5、医疗文书书写:

- 及时、准确、详细地记录患者的基本信息、病情变化、抢救过程、治疗措施等。

- 抢救记录应在抢救结束后及时补记,保证医疗文书的完整性和准确性。

6、消毒隔离:

- 严格执行无菌操作技术规程,防止交叉感染。

- 使用后的医疗器械和物品应及时清洗、消毒或灭菌处理。

- 定期对抢救室进行清洁消毒,包括地面、墙壁、医疗设备等。

7、其他规定:

- 抢救室内应设有完善的通讯设施,确保信息畅通。

- 医护人员在抢救过程中应严格遵守医疗规章制度和操作规程,确保医疗安全。

提高抢救室工作效率的方法主要有以下几个方面:

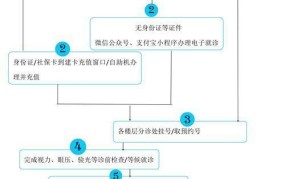

1、优化流程与布局:

- 制定科学的抢救流程,减少不必要的环节和等待时间,使抢救工作更加顺畅高效。

- 合理规划抢救室内布局,将常用设备和药品放置在易于取用的位置,方便医护人员快速获取。

2、加强团队协作:

- 强化医护人员之间的沟通与协作,培养团队默契,确保在抢救过程中能够密切配合、各司其职。

- 定期组织多学科会诊和病例讨论,共同探讨最佳治疗方案。

3、信息化管理:

- 引入先进的信息化管理系统,实现患者信息的快速传递和共享,提高工作效率。

- 利用电子病历系统实时记录抢救过程和数据,方便查询和管理。

4、培训与教育:

- 加强对医护人员的专业培训和继续教育,提高他们的急救技能和业务水平。

- 定期开展模拟演练,提高医护人员应对突发情况的能力。

抢救室工作制度涵盖多方面内容,从环境到人员、设备药品等均有规定,通过优化流程布局、加强团队协作、信息化管理以及培训教育等方法可有效提高工作效率。