1、节日概述:清明节是中国民间传统节日,兼具自然节气与节日的双重属性,一般在公历4月5号前后。

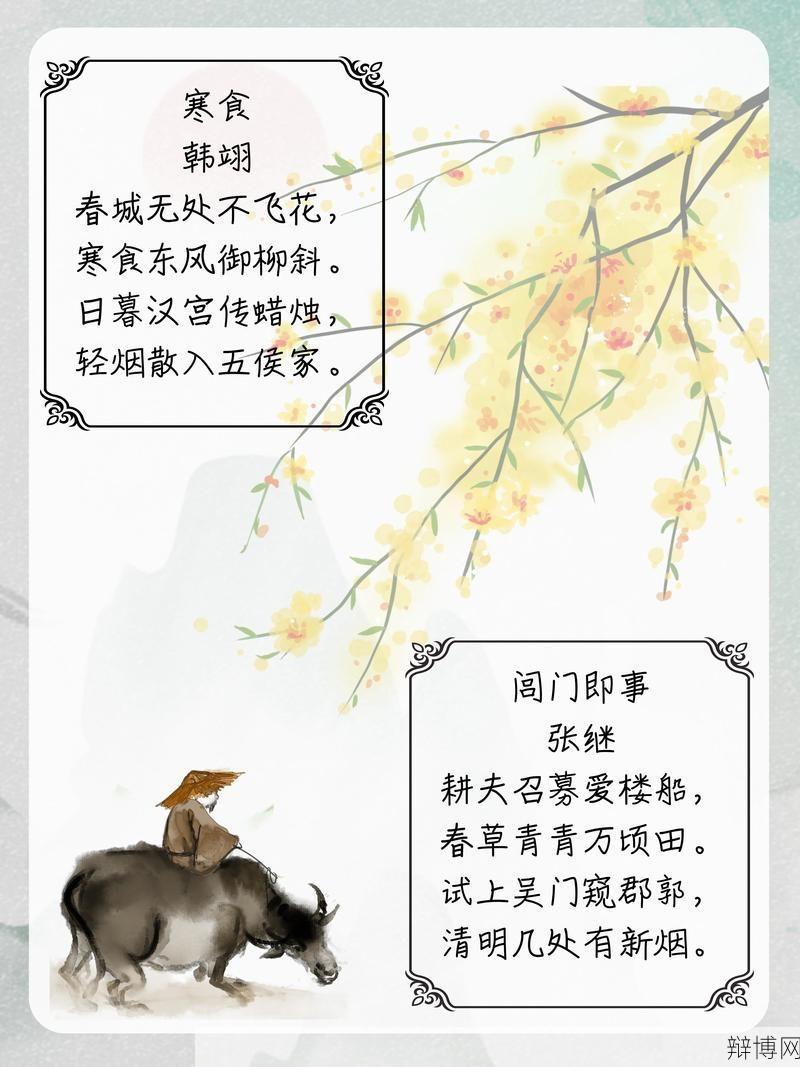

2、历史渊源:其起源可追溯至周代的“墓祭”之礼,后来融合了寒食节的习俗,寒食节的主要特点是禁火、冷食,因与清明节时间相近,逐渐合为一个节日。

3、现代意义:在现代社会,清明节不仅是祭祖扫墓的日子,也是人们踏青出游、亲近自然的好时机,体现了对先人的缅怀和对生命的敬畏。

二、清明节习俗

1、扫墓祭祖:这是清明节最核心的习俗,人们会到祖先的墓地清扫坟茔,除草培土,献上鲜花、水果、食物等祭品,焚香烧纸,寄托哀思。

2、踏青:清明时节春光明媚,草木吐绿,正是外出郊游的好时候,人们结伴到郊外散步、游玩,欣赏自然风光。

3、插柳:古时有“清明不戴柳,红颜成皓首”的说法,人们会在门前或屋檐下插柳枝,以驱邪避灾。

4、荡秋千:秋千是中国古代北方少数民族创造的一种运动,春秋时期传入中原地区,在清明节期间荡秋千,不仅是一种娱乐活动,也寓意着健康和长寿。

5、蹴鞠:鞠是一种皮球,球皮用皮革做成,球内用毛缠成,蹴鞠就是用足去踢球,这是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。

三、清明节诗词推荐

1、《清明》(唐·杜牧):“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂,借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”这首诗描绘了清明时节细雨纷纷的景象和行人的愁绪。

2、《寒食城东即事》(唐·王维):“少年分日作遨游,不用清明兼上巳。”这首诗描绘了寒食节(与清明节相邻)的盛况,反映了当时人们的游乐情景。

3、《破阵子·春景》(宋·晏殊):“燕子来时新社,梨花落后清明。”这句词点明了清明时节的景物特点,燕子归来,梨花飘落。

清明节不仅是祭祖扫墓的重要时刻,也是踏青出游、亲近自然的好时机,在这个节日里,我们可以通过各种习俗和诗词来缅怀先人,感受春天的美好,传承和弘扬中华传统文化。