传统习俗

1、蒙古族那达慕大会:每年七、八月举行,为期约一周,有摔跤、赛马、射箭等竞技活动以及歌舞表演。

2、傣族泼水节:公历四月十三日到十五日左右,人们清早起来便沐浴礼佛,之后用树枝蘸水向他人泼水,被泼水的人越多,意味着越幸福、越吉祥。

3、傈僳族刀杆节:农历二月初八,表演者赤脚裸膀攀爬数丈高的刀杆,降“精灵”,上“刀山”,下“火海”等,还有“下油锅”“咬红铧头”“洗火链”等绝技表演。

4、彝族火把节:一般选在农历六月或七月,主要活动包括杀牛宰羊祭神、点燃火把照明和驱邪、众人围着火堆唱歌跳舞等。

5、白族三月街:农历三月十五日至二十一日左右举行,是白族盛大的物资交流大会,也是白族人民的传统社交节日,期间会有赛马、叼羊等传统娱乐活动。

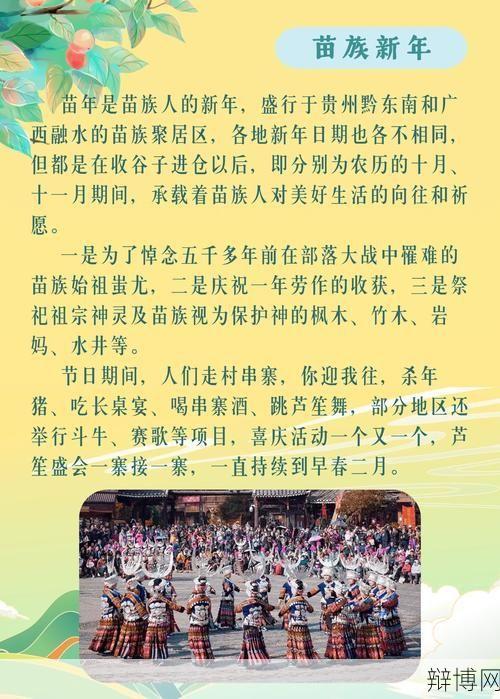

6、哈尼族扎勒特:又称十月年,是哈尼族的新年,从农历十月第一个辰龙日起,直至次年的第二个蛇结束,节日期间,各家要在天井里杀一只红羽大公鸡,就地煮食,表示祭天,还要制作黄糯米饼,并用两块糍粑送舅父及相邻亲友。

7、藏族酥油花灯节:藏历元月十五日(汉族元宵节)传出,花灯做以五彩酥油塑成各种人物、花木、虫鱼、禽兽,形象惟妙惟肖,周围摆满用酥油做的盆景和各式点心,并点燃许多酥油灯加以辉映。

8、景颇族目脑纵歌:通常在农历正月十五以后的九天内择双日举行,人们盛装来到舞场,在芒锣和象脚鼓声中翩翩起舞,舞步刚健有力,节奏鲜明。

9、拉祜族月亮节:在农历八月十五晚上,全寨男女老幼共同赏月,品尝新米新谷制作的食品,祈求神灵保佑风调雨顺、五谷丰登。

传承发扬方式

1、教育普及:将少数民族节日传统习俗纳入学校教育体系,编写相关教材、开设特色课程,培养学生对本民族文化的认知与兴趣,让年轻一代了解其内涵与意义,增强文化自信与传承意识。

2、家庭传承:长辈向晚辈口传心授节日习俗的相关内容,如传统技艺、仪式流程、文化故事等,通过家庭的耳濡目染,让孩子们在日常生活和节日氛围中感受传统文化的魅力,自觉传承本民族的节日习俗。

3、社区参与:举办各类社区活动,组织居民共同参与少数民族节日的庆祝与传承,社区可以提供场地、资金等方面的支持,鼓励居民自发组织文艺表演、传统技艺展示等活动,增强社区凝聚力和居民对民族文化的认同感。

4、媒体宣传:借助电视、广播、报纸、网络等多种媒体渠道,广泛宣传少数民族节日传统习俗,如制作专题节目、纪录片、短视频等,展示节日的独特魅力和文化价值,提高公众对少数民族文化的关注度和认知度。

5、文化旅游融合:充分挖掘少数民族节日的文化内涵和旅游价值,将节日活动与旅游产业相结合,开发具有特色的文化旅游产品和线路,吸引更多游客参与体验,在带动地方经济发展的同时,也能促进少数民族节日文化的传承发扬。

少数民族节日的传统习俗丰富多彩,各具特色,承载着深厚的文化底蕴和民族情感,传承与发扬这些传统习俗对于保护和弘扬民族文化具有重要意义。